Poeta americano, Billy Collins nasceu em Manhattan em 1941 e cresceu em Queens. Professor, consultor e mentor de várias revistas, promotor de workshops de poesia, foi laureado, entre 2001 e 2003, como Joseph Brodsky ou Stanley Kunitz; escreveria aliás, em 2002, um magnífico poema, incluído nesta antologia, Os Nomes, homenagem às vítimas dos ataques do 11 de Setembro.

Chamam-lhe um campo onde os animais

que foram esquecidos pela Arca

vêm pastar sob as nuvens da noite.

Ou uma cisterna, onde a chuva que caiu

antes da história escorre ao longo de uma placa de cimento.

Qualquer que seja a forma de o ver

este não é um lugar para montar

o cavalete de três pernas do realismo

ou fazer o leitor subir

as muitas cercas de um enredo.

Deixo o romancista corpulento

com a sua máquina de escrever barulhenta

descrever a cidade onde nasceu Francine,

como Albert leu o jornal no comboio,

como as cortinas sopravam no quarto.

Deixa a dramaturga com o seu casaco rasgado

e um cão enroscado no tapete

levar as personagens

dos bastidores para o palco

para enfrentarem a escuridão de muitos olhos da sala.

poesia não é lugar para isso.

Já temos muito para fazer

ao protestar contra o preço do tabaco,

passar a concha da sopa a pingar,

e cantar canções a um pássaro numa gaiola.

Estamos ocupados a não fazer nada –

e tudo o que precisamos para isso é de uma tarde,

um barco a remos sob um céu azul,

e talvez um homem a pescar de uma ponte de pedra,

ou, melhor ainda, ninguém nessa mesma ponte.

Amor Universal, Billy Collins, Averno

trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014

Hoje

Se alguma vez houve um dia de primavera tão perfeito,

tão animado por uma brisa morna intermitente

que te fez querer abrir

todas as janelas de casa

e destrancar a porta da gaiola do canário,

na verdade, arrancar a pequena porta do seu batente,

um dia em que os frescos caminhos de tijoleira

e o jardim repleto de túlipas

pareciam tão incrustados na luz solar

que até te apeteceu dar com

um martelo no pisa-papéis de vidro

que está na mesa ao fundo da sala de estar,

libertando os habitantes

da sua casinha coberta de neve

para que assim pudessem sair,

de mãos dadas e franzindo os olhos

ao ver esta abóboda maior de azul e branco,

então, hoje é mesmo esse tipo de dia.

Amor Universal, Billy Collins, Averno

trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014

Rebanho

“Calcula-se que para cada exemplar da Bíblia

de Gutenberg… foram necessárias as peles de 300 ovelhas”

– de um artigo sobre imprensa

Parece que as estou a ver apertadas no curral

por trás do edifício de pedra

onde a prensa funciona,

todas elas se ajeitando

para encontrar um pouco de espaço

e tão parecidas umas com as outras

que seria quase impossível

contá-las,

e não há forma de dizer

qual delas irá levar a notícia

de que o Senhor é um pastor,

uma das poucas coisas que elas já sabem.

Billy Collins, Amor Universal,

trad. Ricardo Marques, Lisboa: Averno, 2014

Nasceu no Porto, a 3 de Junho de 1967. Divide o seu tempo entre Leça da Palmeira e Venade. Publicou o primeiro livro de poemas Há Violinos na Tribo, em 1989, a que se seguiram Rua Trinta e Um de Fevereiro (1991), Este Lado para Cima (1994), Lugares Comuns (2000), 3 (poesia 1987-1994), em 2001, Rés-do-Chão (2003), Luz Última (2006) e A Parte pelo Todo (2009). Mediterrâneo (2016) é o seu terceiro livro de poemas na Quetzal Editores, após a publicação de Poesia Reunida (2011) e de Você Está Aqui (2013).

História de uma tarde

Há

uma réstia de tarde ainda por resolver.

Não durará muito é certo (espera-a

o esquecimento) somente o necessário até

a noite baixar. Ainda falta esta luz

antes de fechar a praia

(um átimo para esquecer

recordar

voltar atrás). Já não sobra muito eu sei

(só instantes sem momentos) esse pouco

que divisa memória de

ilusão. Procuro o inefável na espessura da tarde –

se eu não guardar num poema esta hora atravessada

nem ela nem esta tarde alguma

vez existirão.

Mediterrâneo, João Luís Barreto Guimarães, Quetzal

Still Life

Os livros

abandonados no apartamento de Jan falavam

línguas distintas. Podíamos ir pela estante

(coleccionando fronteiras)

tentando adivinhar quem os teria legado

(quem sabe se em desagravo

pelo rumo da história)

suponho que: pelo desvelo que impele

à partilha. Cruzando o apartamento alugado

tantos anos saudei

nos livros esquecidos a experiência do mundo

(breves rasgões na lombada

testemunhando a viagem)

o olvido por companhia cedo demais

para morrer. Nessa idade em que uma mão (a

minha a

sua: leitor) podia da vida quieta

extrair vida ainda.

Você está aqui, João Luís Barreto Guimarães, Quetzal

Nascido em 1938, em plena Guerra Civil, em Sanaüja, uma aldeia na província de Lleida, Joan Margarit incorporou esse conflito na sua obra, que iniciou no final da década de 1950, então ainda em castelhano. Casa da Misericórdia é um exemplo marcante, com as suas referências às crianças orfãs, acolhidas pela instituição de que o livro toma o nome, aos abrigos, as fugas. Morte, separação, velhice, solidão, temas inelutáveis, a que a sua poesia não se furta.

Misteriosamente Feliz, de Joan Margarit

Elegia da Alvorada

É um poeta cinzento de um país cinzento

numa cidade cinzenta com um grande porto.

E tu procuras-te nele para raconheceres

a angústia e a névoa dos teus olhos.

Permanece na penumbra, como o rapaz

que outrora olhava a chuva atrás dos vidros:

é um poeta cinzento de um país cinzento,

ao amanhecer, numa cidade cinzenta

com um grande porto junto a um mar de Inverno.

O corpo cai no futuro

como um pássaro num poço.

É um poeta cinzento de um país cinzento,

já surdo para o futuro,

o futuro a que pertence este poema.

Com cores de roupa negra destingida

principia a aurora: na calçada

o vento acumulou as folhas secas,

até que, de súbito, co fúria,

as levanta como uma debandada de pássaros.

O rapaz de há muitos anos

vê surgir o sol atrás dos vidros:

é já um poeta cinzento de um país cinzento

numa cidade cinzenta com um grande porto.

Poema Para Um Friso

Era um desenho num papel tão fino

que o levou o vento. Da janela

mais alta até tão longe, ruas, o mar:

o tempo que não recuperarei.

Procurei-o nas praias, no Inverno,

quando mais se lamenta um desenho perdido.

Segui os caminhos de todos os ventos.

Era o desenho a lápis de uma rapariga.

Meu Deus, como o procurei.

Organização de Miguel Filipe Mochila

Blas de Otero Muñoz (Bilbao, 15 de março de 1916 – Majadahonda(Madrid), 29 de junho de 1979) foi um poeta originário do País Basco, tendo, porém, escrito em língua castelhana, considerado um dos principais representantes da poesía social dos anos cinquenta em toda a Espanha.

Anjo Ferozmente Humano, de Blas de Otero

Ar Livre

Se há alguma coisa de que gosto, é viver.

Ver o meu corpo nas ruas,

falar contigo como um camarada,

olhar os escaparates

e, sobretudo, sorrir de longe

às árvores…

Também gosto dos camiões cinzentos

e muitíssimo mais dos elefantes.

Beijar os teus seios,

deitar-me no teu regaço e despentear-te,

engolir água do mar como cerveja

amarga, escumante.

Tudo o que seja sair

De casa, espirrar de tarde em tarde,

cuspir contra o céu das tundras

e as medalhas dos semelhantes,

sair

deste espaçoso e triste cárcere,

apressar os rios e os sóis,

sair, para o lar livre sair, para o ar.

Tradução: Miguel Filipe Mochila

Edição: Língua Mota

Parece Que Chove

Agora sim está a chover em Bilbao,

é sete de Agosto e chove como na minha infância,

delicadamente

e insistentemente, chove e o ar enche-se de eees,

de leves letras frágeis, indecisas

como aquela manhã dos teus treze anos em Barambio

quando não te atreveste a dizer a Charito que a amavas,

mas chove

e aquilo e tantas outras vicissitudes que foram caindo

sobre a tua vida como uma mansa chuva já não têm remédio,

nem deus o remedeia tal como naquela manhã em que não

chegate a decidir-te em Herrera de Pisuerga junto aos seus

seios tão frescos, chove veladamente, admiravelmente,

um pouco transversalmente,

ah esta Bilbao maçadora em que se não fosse estar a chover

nos afogaríamos todos de tédio,

fumo e beatice, mas chove contra as torres da

quinta paróquia,

e que havemos de fazer se chove

insistentemente

e, deves dizê-lo, delicadamente.

Tradução: Miguel Filipe Mochila

Edição: Língua Morta

Ao Natal Chega-se Partindo

Quando eu era criança, o Natal entristecia-me. A desusada agitaç ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!

ão dos adultos, a mãe metida na cozinha, o cheiro a fritos (as filhoses, as rabanadas, os sonhos) pela casa, as prendas, que me pareciam apenas uma rotina cabisbaixa (e porquê não poder abri-las antes da meia-noite?), o desolador menu da ceia (bacalhau!, eu que imaginava a felicidade sob a forma de um bife com batatas fritas!), tudo me fazia detestar o Natal. Só a construção do presépio me animava; com musgo e com algodão em rama imaginava campos e colinas cobertos de neve; um sinuoso caminho de serradura subia até à gruta, onde o Menino jazia deitado num ninho de pintarroxo (ainda hoje o tenho, a esse ninho); a vaca e o burro eram desproporcionados em relação ao tamanho do Menino, mas os meus pais sempre se recusaram a comprar outros; e o Rei Mago preto tinha-se partido noutro Natal e, no seu lugar, estava agora um jogador do Sporting, com bola e tudo!

Como a infância, o Natal é algo que só podemos ter quando o perdemos. Quando somos crianças, o Natal é próximo de mais, e real de mais, para ser verdadeiro. Só a memória (e a memória construímo-la como construímos um presépio: com pedaços) o torna verdade. E só a memória nos permite saber, enfim, algo essencial: que o Menino da manjedoura éramos nós.

JN, 23/12/2005

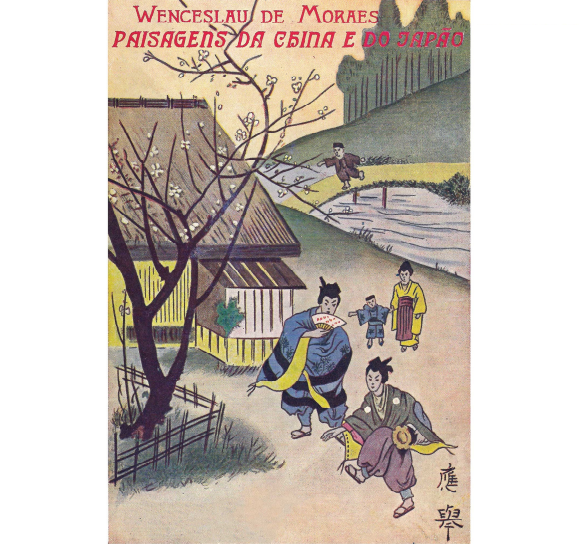

“Há alguns dias, na cidade de Kobe, – poderia precisar o dia, e quase a hora, se tamanho rigorismo me exigissem, – irrompeu a Primavera. Irrompeu: não há sombra de exagero no vocábulo. Irrompeu, surgiu de um pulo, fez explosão. Neste país do Sol Nascente, onde o sol, e com ele todas as grandes forças naturais, são ainda uns selvagens – se assim posso expressar-me – uns selvagens sem freio, sem noção das conveniências, incapazes de se apresentarem de visita, de luvas e casaca, numa corte qualquer da nossa Europa: neste país do Sol Nascente, ia eu dizendo, a criação inteira apostou, parece, em oferecer em cada dia uma surpresa, toda ela exuberâncias inauditas, espalhafatos únicos, repentismos nervosos, caprichos doidos, como se reunisse em si a quinta essência da alma das crianças e a quinta essência da alma das mulheres, a gargalhada, a troça, enfim, motejadora de tudo quanto é ordem, harmonia, contemporisadora lei das transições.”

Paisagens da China e do Japão é um livro composto por 17 crónicas literárias e contos, escritos sobre a realidade da China, particularmente de Macau, e sobre o Japão, país que Wenceslau de Moraes escolheu para passar o resto da sua vida. Uma viagem pela cultura de ambos os países, nessa altura ainda muito desconhecidos em Portugal. Todos os contos são ilustrados com gravuras, antigas litografias que o autor escolhera para ilustrar os contos e, inclusive, desenhos originais do próprio Wenceslau de Moraes.

Pintura de Shoda-Kakuyu

Dispomos de livro de reclamaçoes eletrónico: https://www.livroreclamacoes.pt/